犬の膝蓋骨脱臼(パテラ)|症状から治療法まで

愛犬が突然スキップするような歩き方をしたり、後ろ足を浮かせたりすることはありませんか?それは、「膝蓋骨脱臼(パテラ)」のサインかもしれません。

パテラは、トイプードルやチワワなどの小型犬によく見られる膝のトラブルで、放置すると悪化することもあるため、早期発見と適切なケアが大切です。

今回は、パテラの症状や原因、治療法に加え、日常生活で気をつけるポイントについても解説します。

■目次

1.パテラとは?膝蓋骨脱臼について

2.見逃せない症状とグレード分類

3.なぜ起こる?パテラの原因

4.治療方法と選択肢

5.愛犬を守る日常ケアと予防法

6.よくある質問と回答

7.おわりに

1.パテラとは?膝蓋骨脱臼について

膝蓋骨脱臼(パテラ)とは、犬の膝のお皿(膝蓋骨)が正常な位置からずれてしまう状態を指します。通常、膝蓋骨は太ももの骨(大腿骨)の下端にある溝(滑車溝)の中をスムーズに動き、膝関節の曲げ伸ばしをサポートしています。

しかし、何らかの原因でこの膝蓋骨が溝から外れてしまうと、歩行に支障が出たり、痛みを伴ったりすることがあります。

<脱臼の種類>

膝蓋骨脱臼には、大きく分けて2種類あります。

◆内方脱臼(膝蓋骨が膝の内側にずれる)

小型犬や中型犬に多く見られ、遺伝的な要因が関係していることが多いとされています。

◆外方脱臼(膝蓋骨が膝の外側にずれる)

主に大型犬を中心に発生し、事故や転倒など外傷によるものが少なくありません。

また、片脚だけでなく両脚に発症することもあり、その場合は症状がより深刻になることがあります。

2.見逃せない症状とグレード分類

パテラの症状は、犬によって異なりますが、進行度に応じて以下のような変化が見られます。

まず、スキップするような歩き方や、後ろ足を時々浮かせることがあります。また、膝を外側に向けた不自然な座り方をすることが増える、立ち上がるのを嫌がる、階段の上り下りをためらうといった様子が見られることもあります。

さらに、活動量が減少する、膝に触れると痛がるなどの変化が表れることもあります。

これらの症状は、一時的に現れては消えることがあるため、日常的な観察が大切です。特に歩き方の変化には注意し、少しでも異常を感じたら早めに獣医師へ相談しましょう。

<グレード分類>

パテラは重症度に応じて、以下の4段階に分類されます。

◆グレードⅠ

膝蓋骨は通常の位置にあるものの、手で押すと外れる状態です。ただし、自然に元の位置に戻るため、痛みや目立った症状はほとんどありません。

◆グレードⅡ

膝蓋骨がずれたり戻ったりを繰り返している状態です。

歩行中に突然後ろ足を浮かせるような動作が見られ、一時的にスキップするような歩き方をすることがあります。脱臼が頻繁に起こるため、軽度の痛みや違和感を伴うこともありますが、症状が軽いうちは気づきにくいこともあります。

◆グレードⅢ

膝蓋骨が常に脱臼している状態です。手で押せば一時的に元の位置に戻りますが、すぐにまたずれてしまうため、膝の安定性が大きく損なわれます。

歩行異常が顕著になり、後ろ足をかばうような歩き方をすることが増えます。また、痛みを伴うこともあり、活動量の低下や歩きたがらない様子が見られることもあります。

◆グレードⅣ

膝蓋骨が完全に脱臼したまま戻らず、手で押しても元の位置に戻すことができません。

この段階になると、大腿骨の変形が進行していることも多く、膝関節の機能が損なわれるため、歩行の異常が出ることもあります。

3.なぜ起こる?パテラの原因

パテラは、先天的な要因と後天的な要因の両方が関係して発症します。

<先天的要因>

遺伝的な影響が大きく、特定の犬種では生まれつきパテラになりやすい傾向があります。また、以下のような骨格や関節の構造的な異常も関係しています。

・大腿骨の滑車溝が浅い(膝蓋骨がはまりにくい)

・膝関節を支える筋肉や靭帯の発達不良(膝蓋骨を正常な位置に保ちにくい)

こうした要因があると、成長とともに膝蓋骨がずれやすくなり、パテラの症状が現れることがあります。

特に注意が必要な犬種として、トイプードル、チワワ、ポメラニアン、ヨークシャーテリア、パピヨン、マルチーズ、シーズーなどが挙げられます。

これらの小型犬種は、膝関節が小さく、遺伝的にパテラを発症しやすい傾向があります。そのため、子犬の頃から定期的な健康チェックを行い、早めに予防や管理をすることが大切です。

<後天的要因>

成長後に発症するパテラは、生活習慣や環境の影響を受けることが多いです。特に、以下のような要因が膝への負担を増やし、脱臼を引き起こすことがあります。

・転倒や落下などの外傷(滑りやすい床で転んだり高い場所から飛び降りたりすると、膝に強い衝撃が加わり、脱臼につながることがある)

・体重の増加(過剰な体重が膝関節に負担をかけ、脱臼しやすくなる)

・老化による筋力や靭帯の衰え(関節の安定性が低下)

・過度な運動(ジャンプや急な方向転換が膝に負担をかける)

4.治療方法と選択肢

パテラの治療は、症状の重さや犬の健康状態、生活環境などを総合的に考慮して決定します。

当院では、まず愛犬の状態を詳しく診断し、それぞれに合った治療法を提案しています。特に大切なのは、すべての症例で手術が必要なわけではないという点です。

状態に応じて、保存療法(内科的治療)または手術(外科的治療)のどちらが適しているかを判断します。

<内科的治療(保存療法)>

軽度から中等度のパテラ(グレードⅠやⅡ、場合によってはⅢ)では、まず保存療法を行うことが一般的です。

◆体重管理

適切な体重を維持することが最も基本的で重要な対策です。体重が増えると膝関節への負担が大きくなり、症状が悪化しやすくなります。

◆関節サポートのサプリメント

関節の健康を保つために、関節サポートのサプリメントを活用するのも一つの方法です。代表的な成分にはグルコサミンやコンドロイチン、MSM(メチルスルフォニルメタン)などがあり、継続的に取り入れることが大切です。

※具体的な成分や効果については、よくある質問をご参照ください。

サプリメントは長期的に続けることで効果が現れやすいため、継続して使用することが大切です。

◆痛みの管理

症状によっては、鎮痛剤や抗炎症剤を使用し、痛みをコントロールすることもあります。ただし、これらの薬は根本的な治療ではないため、獣医師と相談しながら適切に使用することが大切です。

<外科的治療(手術)>

当院では、以下のような場合に手術を検討します。

・グレードⅢやⅣで症状が進行している場合

・保存療法で十分な改善が見られない場合

・日常生活に大きな支障が出ている場合(歩行困難、痛みが強い など)

・二次的な関節炎が進行している場合

手術が必要な場合、犬の状態に応じて適切な方法が選択されます。

◆滑車形成術

膝蓋骨がはまる溝(滑車溝)を深くすることで、膝蓋骨の安定性を向上させる手術。

◆脛骨粗面転位術

膝蓋骨の位置を調整するために、膝蓋骨が付着する脛骨(すねの骨)の一部を移動させる手術。

◆関節包縫縮術

膝蓋骨を支える関節包(関節を包む膜)を縫い縮め、膝蓋骨を正常な位置に安定させる手術。

◆骨切り術(重度の場合)

骨の向きを変えることで、膝蓋骨が正常な位置に固定されるように調整する手術。

当院では、「むやみに手術をする」という選択はせず、まず保存療法を優先します。これは、手術をしなくても適切な管理で一生を快適に過ごせる犬が多いためです。

それぞれの犬の状態や生活環境、飼い主様のご希望を踏まえながら、最適な治療プランを一緒に考えていきます。定期的な検診を行いながら、症状の進行に応じて治療内容を調整し、必要であれば手術を検討する流れとなります。

手術が必要な場合も、事前に十分な説明と相談を行い、ご納得いただいた上で進めていきますので、安心してご相談ください。

5.愛犬を守る日常ケアと予防法

パテラの発症や進行を防ぐために、日常生活でできる工夫がいくつもあります。

◆体重管理を徹底する

適正体重の維持は、最も重要な予防策です。体重が増えると膝関節への負担が大きくなり、脱臼のリスクが高まります。

・食事量を適切にコントロールする

・規則正しい食事時間を設定する

・おやつの与えすぎに注意する

◆生活環境を整える

膝に負担がかからない環境をつくることも大切です。特に、滑りやすい床や高い段差は、膝蓋骨脱臼のリスクを高める原因になります。

・フローリングにはマットやカーペットを敷いて滑りにくくする

・急な階段の上り下りを避ける工夫をする

・ソファやベッドへの飛び乗り・飛び降りを防ぐ(ステップを使う、抱き上げる など)

◆適度な運動を心がける

運動は筋力を維持し、膝を安定させるために重要ですが、やり方を間違えると負担をかけてしまいます。

・急な動きや激しい運動を避ける(ジャンプ、急旋回、無理なダッシュ など)

・リードを使った散歩で突発的な動きを防ぐ

・筋力を適度に鍛える運動を獣医師と相談しながら取り入れる

◆定期的な健康診断を受ける

早期発見・早期対策が、進行を防ぐカギとなります。

特に発症リスクが高い犬種は、子犬の頃から膝のチェックを受けることが大切です。年に1〜2回の健康診断で早期発見を心がけましょう。

6.よくある質問と回答

Q.パテラは完治しますか?

A.グレードや時期によって異なります。軽度の場合、適切な管理やサプリメントの使用で症状が改善することもありますが、完全に「治る」というよりは「うまく付き合っていく」という考え方が大切です。

手術を行うことで状態が大幅に改善するケースもありますが、術後のアフターケアや適切なリハビリが重要になります。

Q.手術せずに管理していくことは可能ですか?

A.十分可能です。グレードⅠや軽度のグレードⅡなど、症状が軽い場合は、体重管理や適切な運動、サプリメントの活用などで長期的に管理できることが多いです。

当院でも、多くの犬が保存療法で快適な生活を送っています。ただし、進行のスピードによっては維持が難しいケースもありますので、定期的なチェックが必要です。

Q.サプリメントはどのようなものが効果的ですか?

A.関節の健康維持には、以下の成分を含むサプリメントが効果的です。

・グルコサミン・コンドロイチン(軟骨の健康をサポートし、関節のクッション性を維持)

・MSM(炎症を抑え、関節の柔軟性を向上)

・オメガ3脂肪酸(関節の炎症を軽減し、健康な軟骨の維持を助ける)

これらの成分は長期的に使用することで関節のケアに役立つため、継続して取り入れることがポイントです。当院でもおすすめのサプリメントをご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

Q.パテラになった後も通常の生活は送れますか?

A.適切な治療と管理を行えば、多くの犬は快適に生活を送ることができます。

特に軽度のケースでは、日常生活にほとんど影響がない場合もあります。 一方、重度の場合でも、適切なケアや治療を行うことで生活の質を大きく改善できることが多いです。

Q.パテラと診断された犬の散歩は、どのようにすればよいですか?

A.膝蓋骨脱臼(パテラ)と診断された犬の場合は、関節に負担をかけすぎないよう注意しながら散歩を行うことが大切です。

グレードや状態によりますが、まずは短時間の散歩から始め、様子を見ながら少しずつ時間や距離を延ばしていきましょう。

リードを使って急な動きを避けたり、なるべく平らで滑りにくい道を選んだりすることで、膝への負担を減らすことができます。

状態に応じて、かかりつけの獣医師と相談しながら運動の内容や量を調整していきましょう。

おわりに

パテラ(膝蓋骨脱臼)は、小型犬を中心に多く見られる整形外科疾患です。必ずしも手術が必要なわけではなく、軽度から中等度のケースでは、適切な管理によって快適に生活できることも多いです。

当院では、愛犬の状態に合わせた最適な治療法をご提案し、無理のない方法で生活の質を維持できるようにサポートしています。

歩き方や行動に少しでも異変を感じたら、ぜひにゅうた動物病院にご相談ください。 早期発見と適切なケアを心がけることで、愛犬との生活をより良いものにしていきましょう。

また、当院ではレントゲン検査や詳細な身体検査を通じて、膝蓋骨脱臼の正確な診断を行っています。 定期的な健康診断も実施しておりますので、予防的なケアをご希望の方もお気軽にお問い合わせください。不安な気持ちに寄り添いながら、納得のいく選択肢をご提案します。

■当院の関連記事についてはこちかからご紹介しています

・犬のレッグ・カルベ・ペルテス病|1歳未満の犬に多く見られる病気

・歩き方がおかしい、痛そう、これって病気? ~犬と猫の関節に症状が現れる疾患について~

・定期的な健康診断②「身体検査について」

・定期的な健康診断④画像検査(レントゲン検査・エコー検査)

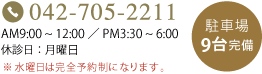

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから