犬のクッシング症候群とは?症状・原因・治療法をわかりやすく解説

「最近、水をたくさん飲む」「おしっこの量が多い」「毛が抜けてきた気がする」

そんな変化に気づいたら、体の中で何かが起きているサインかもしれません。

多飲や多尿、脱毛などはさまざまな病気に共通する症状ですが、そのひとつに「クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)」というホルモン疾患があります。

今回は、犬のクッシング症候群について、よく見られる症状や原因、診断・治療の方法など、飼い主様に知っておいていただきたいポイントを詳しく解説します。

■目次

1.犬のクッシング症候群とは?

2.よく見られる症状(初期~進行期)

3.原因|なぜクッシング症候群になるの?

4.診断方法|当院では当日中に結果をお伝えできます

5.治療法|症状を抑える飲み薬による治療が中心

6.日常生活で気をつけたいこと|早期発見のために

7.おわりに

1.犬のクッシング症候群とは?

クッシング症候群とは、副腎から分泌されるホルモン(コルチゾール)が過剰になることで、体にさまざまな異常が起きるホルモン性疾患のひとつです。特に5~7歳以降の中高齢の犬に多く見られます。

「最近、水をたくさん飲むようになった」「おしっこの量が多い」「お腹がぽっこりしてきた気がする」そういった変化が見られるとき、この病気を疑うきっかけになります。

クッシング症候群は、ゆっくりと進行することが多いため、年齢の変化と見なされて見逃されやすいのが特徴です。ですが、早期に気づいて対応することで、症状をコントロールしやすくなります。

2.よく見られる症状(初期~進行期)

クッシング症候群の症状は、少しずつ進行していくのが特徴です。そのため「年齢のせいかな」と見過ごされてしまうことも少なくありません。

<初期に見られる変化>

・水をたくさん飲む(多飲)

・おしっこの量が増える(多尿)

・食欲が異常に増す

・左右対称の脱毛(かゆみを伴わないことが多い)

・お腹が膨らんできた(ポットベリー体型)

・体重の増加

<進行すると…>

・皮膚が薄くなり、傷つきやすくなる(菲薄化)

・筋力の低下や運動を嫌がる様子が見られる

・血栓ができやすくなり、突然死のリスクも

さらに、糖尿病や膵炎、膀胱炎、皮膚炎などの合併症も起こしやすくなるため、早期発見と治療が大切です。

糖尿病について詳しくはこちらで解説しています

膵炎について詳しくはこちらで解説しています

膀胱炎について詳しくはこちらで解説しています

3.原因|なぜクッシング症候群になるの?

クッシング症候群は、主に次のような要因によって発症します。

◆下垂体性クッシング症候群(80%)

脳の下垂体に小さな腫瘍ができ、副腎を刺激しすぎてしまうことで発症します。犬のクッシング症候群の多くはこのタイプです。

◆副腎性クッシング症候群(20%)

副腎そのものに腫瘍ができ、ホルモンを過剰に分泌してしまうことで起こります。

◆医原性クッシング症候群

ステロイド薬を長期間使用することで、体内のホルモンバランスが乱れ、症状が現れることがあります。

特に5〜7歳以降の中高齢の犬では、発症リスクが高まる傾向にあります。健康診断でALP(アルカリホスファターゼ)値の上昇を指摘された場合には、クッシング症候群の疑いも視野に入れて検査を進めていくことが大切です。

4.診断方法|当院では当日中に結果をお伝えできます

クッシング症候群の診断には、症状や年齢、健康診断の結果などを踏まえながら、いくつかの検査を組み合わせて原因を特定していきます。

<血液検査(ホルモン測定)>

血液中のホルモンの状態を詳しく調べるために「ACTH刺激試験」や「デキサメタゾン抑制試験」といった検査を行います。血中のコルチゾール濃度を測定することで、ホルモンの異常やそのタイプを確認します。

当院では、院内に専用のホルモン測定機器を備えており、外部機関に依頼することなく当日中に結果をお伝えすることが可能です。

加えて、血液検査の少しの変化からもクッシング症候群を疑い、検査を行いながら診断を下すことで、早期発見と早期治療ができるように心がけています。そのため、実際の犬や猫の症例数も多く、治療実績も豊富です。

<腹部エコー検査>

副腎の大きさや形を確認することで、腫瘍の有無や左右差をチェックします。体への負担が少ないため、初期段階の検査としても安心して受けていただけます。

<CT/MRI検査(必要に応じて)>

さらに詳しく調べる必要がある場合には、画像検査を行うこともあります。特に下垂体の異常が疑われるケースでは、腫瘍の位置や大きさを把握するために有効です。

適切な治療につなげていくためには「どのタイプのクッシング症候群か」をしっかりと見極めることが大切です。その子の状態に合った治療やケアの選択肢を広げるためにも、早めの診断が重要になります。

5.治療法|症状を抑える飲み薬による治療が中心

クッシング症候群の治療には、大きく分けて以下の2つがあります。

◆内服薬によるホルモン抑制療法(第一選択)

ホルモンの過剰分泌を抑える薬を生涯にわたって服用します。

初期は副作用のリスクを避けるため、低用量から慎重にスタートし、定期的な検査で効果と副作用を確認しながら調整していきます。

◆腫瘍の外科的切除

副腎や下垂体に腫瘍がある場合、摘出手術によって根本的な治療を目指すこともあります。ただし、高度な手術が必要となるため、実施できる施設は限られます。また、症状によっては、放射線治療が検討されることもあります。

どの治療を選ぶかは、犬の年齢や健康状態、腫瘍の位置や大きさなどを総合的に考慮しながら、無理のない方法を一緒に選んでいくことが大切です。

6.日常生活で気をつけたいこと|早期発見のために

クッシング症候群は、残念ながら予防が難しい病気ですが、早い段階で気づいて治療を始めることで、体への負担を軽減しながら上手にコントロールしていくことができます。

◆定期健診を習慣に

5〜7歳を過ぎた頃からは、半年に一度の健康診断をおすすめしています。体の変化を早めに捉えるきっかけになります。

◆わずかな異常にも注目を

ALP(アルカリフォスファターゼ)の値が高い、尿の量が増えたといった変化は、ホルモン異常のサインかもしれません。見逃されやすい小さな変化こそ注意が必要です。

◆健診記録が発見の手がかりに

若い頃からの定期的な健診記録があれば「いつもと違う」ことに早く気づけます。治療の判断にもつながる貴重な情報になります。

当院の健康診断では、年齢や生活環境に応じたきめ細やかなチェックを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

7.おわりに

当院では、クッシング症候群の診療において、病気そのものへのアプローチはもちろん、飼い主様の不安や疑問にしっかりと寄り添う姿勢を大切にしています。

「なんとなく、様子がいつもと違う気がする」そんな飼い主様の気づきが、病気の早期発見につながることも少なくありません。にゅうた動物病院では、小さな変化にも丁寧に耳を傾け、適切な診療へとつなげていけるように心がけておりますので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちら

・【獣医師解説】犬の胆石と胆汁の異常|健康診断で見つかる理由と治療・予防の考え方

・犬の甲状腺機能低下症について|食欲がないのに体重が増加する場合は要注意

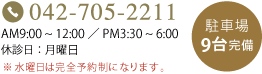

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから