愛犬・愛猫のための緩和ケア|痛みや不安を和らげ、大切な家族との時間を大切に

近年、犬や猫の高齢化が進み、がんなど完治が難しい病気と向き合うシニア犬やシニア猫が増えています。これまで元気に過ごしていた子が、病気の影響で思うように動けなくなることもあり、その変化に戸惑う飼い主様も多いのではないでしょうか。

そんな中、注目されているのが「緩和ケア」です。これはもともと人の医療で発展してきた考え方で、犬や猫のQOL(生活の質)をできる限り維持しながら、穏やかに過ごせるようにサポートすることを目的としています。

「緩和ケアを選ぶということは、延命治療を諦めることなのでは…?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。

緩和ケアは、治療をやめるのではなく、痛みや不安を軽減し、愛犬・愛猫が少しでも穏やかに過ごせるようにするための選択肢のひとつです。

今回は、犬や猫の緩和ケアについて、どのような状況で検討すべきか、また具体的にどんなケアができるのかをお伝えします。

■目次

1.緩和ケアとは?動物病院での対応について

2.どんな症状があったら緩和ケアを検討すべき?

3.在宅でできる緩和ケアとは?

4.緩和ケアに関する誤解と事実

5.おわりに

1.緩和ケアとは?動物病院での対応について

緩和ケアとは、もともと人の医療で発展してきた考え方で、WHO(世界保健機関)によっても明確に定義されています。

簡単に言うと、「生命を脅かすような病気と向き合う犬や猫、そしてその家族に対して、痛みや不安をできるだけ軽減し、穏やかに過ごせるようにサポートすること」を目的としたケアです。病気を完全に治すことが難しくなっても、苦しみを和らげることで、できる限り快適に過ごせるようにするものです。

緩和ケアの目的は幅広く、以下のような点が含まれます。

・愛犬や愛猫の痛みや苦しみを和らげる

・最期の時まで、できる限り穏やかに過ごせるようにサポートする

・飼い主様が、愛犬・愛猫の病気やお別れに向き合う時間を支える

・生活の質(QOL)を向上させ、病気の進行を和らげる可能性を高める

こうした考えに基づき、動物病院では以下のようなケアが行われています。

<痛みの管理>

投薬、鍼、漢方、マッサージを取り入れながら痛みのコントロールを行い、寝たきりによる褥瘡(じょくそう:床ずれ)のケアなどを行い、少しでも快適に過ごせるようにします。

<飼い主様の心のケア>

愛犬・愛猫の闘病を支える中で、飼い主様も大きな不安や迷いを感じることがあります。

例えば、不安などにより愛犬の夜鳴きが深刻化し、飼い主様のQOLが著しく下がってしまうケースなどが該当します。

そういった場合、当院では、飼い主様のお気持ちに寄り添いながら、今後のケアについて一緒に考えたり、不安や疑問に対応したりするサポートを行っています。

<栄養管理>

流動食などの消化しやすいフードへの変更、食欲を刺激するお薬の処方を検討します。また、自力で食事をとるのが難しい場合には、チューブを使った給餌(きゅうじ)を行うこともあります。

2.どんな症状があったら緩和ケアを検討すべき?

では、どのような症状が見られたときに緩和ケアを考えるべきなのでしょうか?ここでは、代表的な症状をご紹介します。

・食事に関する困りごと(食欲の低下や、うまく飲み込めないなど)

・排せつのトラブル(トイレの失敗や排尿・排便の困難)

・活動量の低下(以前より動かなくなったり、寝ている時間が増えたりする)

・痛みのサイン(触られるのを嫌がる、鳴く、落ち着かない様子を見せる)

緩和ケアは、年齢や病気の進行状況に関係なく取り入れることができる、というのが大切なポイントです。「緩和ケアは終末期のものでは?」と疑問を持たれることもありますが、それは誤解です。

緩和ケアの目的はQOLを高め、犬や猫がその子らしく穏やかに過ごせるようにサポートすることです。また、飼い主様の心の負担を和らげることも大切にしています。

飼い主様とじっくりお話しながら緩和ケアが最適な方法と判断できれば、どんな状況でも、いつでも始めることができます。

また、緩和ケアを始めるうえで大切なのが、病気の早期発見です。進行してからでは痛みや苦しみが強くなり、愛犬・愛猫への負担が大きくなってしまうこともあります。

早めに緩和ケアを取り入れることで、痛みや不安をできるだけ和らげながら、より快適に過ごせる時間を長く保つことができます。

3.在宅でできる緩和ケアとは?

緩和ケアは動物病院でのサポートだけでなく、ご家庭でも取り入れることができます。愛犬・愛猫が少しでも快適に過ごせるよう、以下のような工夫をしてみましょう。

<快適な環境づくり>

・ぶつかってケガをしないように家具の配置を工夫し、必要に応じて囲いを設ける

・足元の負担を減らすために、滑り止めのマットを敷く

・関節への負担を和らげるために、低反発のマットレスやクッションを用意する

・寝床や生活スペースを清潔に保ち、快適な環境を整える

<食事の工夫>

・消化しやすい食事を選び、体に負担をかけないようにする

・1回の量を減らし、1日3~4回に分けて与えることで、食べやすくする

<スキンシップ>

・目やにや体の汚れが気になったら、こまめに拭き取る

・できるだけそばにいる時間をつくり、安心感を与える

・優しく話しかけたり、撫でたりしてスキンシップを大切にする

・若いころに好きだった遊びやお気に入りのものを取り入れ、リラックスできる時間を増やす

・体調に無理のない範囲で、思い出の場所に連れていく

こうしたケアは、毎日そばにいるご家族だからこそできるものです。

ただし、病気の進行によって体調が変化することもあるため、こまめに動物病院を受診し、獣医師に相談しながら適切なケアを続けていくことが大切です。

4.緩和ケアに関する誤解と事実

これまでお伝えしてきたように、「緩和ケア=最期の治療」「諦めの選択」と思われることがありますが、実際にはそうではありません。

「積極的な治療を行わないこと=愛犬や愛猫を見捨てること」ではなく、QOLを向上させ、その子らしく穏やかに過ごせるようサポートすることが緩和ケアの目的です。痛みや不安を和らげながら、できるだけ快適に過ごせるようにする大切なケアなのです。

ただ、緩和ケアと積極的な治療の境目を判断することは簡単ではありません。

「どのタイミングで緩和ケアを取り入れるべきか」「どんなケアが最適なのか」など、不安に感じることがあれば、まずは動物病院にご相談ください。愛犬・愛猫の状態に合わせた最善の方法を一緒に考えていきましょう。

5.おわりに

緩和ケアは、愛犬や愛猫、そしてご家族を支え、QOLを高めるための大切な選択肢のひとつです。少しでも快適にご自宅で過ごせるよう、動物病院のスタッフと飼い主様が協力しながら進めていくことが大切になります。

愛犬・愛猫にとって最適なケアを一緒に考えていくためにも、まずはお気軽に当院までご相談ください。

■関連する記事はこちらで解説しています

・見逃していませんか?シニア犬の認知症|初期症状とケアのポイント

・シニア犬の散歩時間の適切な目安とは?|年齢・体調別の運動方法を解説

・犬猫の高齢期ケアに漢方治療を|自然治癒力を高める方法とは?

・高齢犬の心臓病|初期症状から予防法まで獣医師が徹底解説

・犬のシニア期は何歳から?| 獣医師が解説する老犬のサインと健康管理のポイント

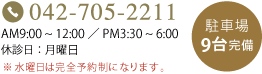

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから

<参考文献>

丸尾幸嗣、川部美史 監修(2020)『伴侶動物のがん緩和・支持療法とがん看護』緑書房.