犬や猫が嘔吐を繰り返すときは要注意|腸重積の症状と早期受診のすすめ

犬や猫では、ちょっとした胃腸トラブルによる嘔吐が珍しくありません。しかし、1日に何度も吐く、翌日も続くといった“継続的な嘔吐”は見逃せないサインです。

なかでも腸が腸の中へ滑り込む「腸重積(ちょうじゅうせき)」は進行が速く、放置すると命に関わることもあります。

今回は、腸重積の基礎知識や注意すべきサイン、早めに受診すべき理由について、詳しく解説します。

■目次

1. 腸重積とは|腸が腸に入り込んでしまう危険な状態

2. こんな症状に要注意|腸重積のサイン

3. 腸重積が疑われるときの診断と治療

4. おわりに

1. 腸重積とは|腸が腸に入り込んでしまう危険な状態

「腸重積(ちょうじゅうせき)」とは、腸の一部が隣り合う部分に入り込んでしまう状態です。

ちょうど、靴下の先を内側にグッと押し込んでしまったようなイメージで、腸がそのように折り重なってしまうと、入り込んだ部分の血の流れが悪くなったり、腸の通り道がふさがってしまったりします。

この状態が続くと、腸の組織が傷んでしまい、場合によっては壊死(えし)してしまうおそれもあるので注意が必要です。

腸重積は、以下のような原因で起こることがあります。

・異物の誤飲・誤食(おもちゃ・骨・布など)

・感染症による腸の炎症(寄生虫・ウイルス・細菌など)

・以前の手術の影響(癒着など)

・腸の腫瘍

このように、他の病気や体調不良をきっかけに発症するケースが多いのが特徴です。

また、腸重積は進行がとても速く「少し様子を見ようかな」と迷っている間にも、腸の状態がどんどん悪くなってしまうことがあります。

2. こんな症状に要注意|腸重積のサイン

腸重積の症状は、どの部分の腸で起こるかや、進行のスピードによって少しずつ違いがあります。ですが、共通してみられやすいサインがいくつかあります。

・何度も繰り返す嘔吐

・血が混じった下痢や粘液便

・お腹を触られるのを嫌がる・痛がる

・元気がなく、動きたがらない

・食欲がない・ごはんを残す

こうした症状は腸重積に限らず、胃腸炎や誤食などでもみられるため、最初は軽い体調不良かな?と思われがちです。しかし、腸重積のように進行が早く、命に関わる病気が隠れていることもあります。

また「少し元気が戻ったから様子を見よう」と判断してしまうこともあるかもしれません。ですが、腸重積の場合は一時的に症状が軽くなっても、腸の状態が改善しているわけではないことがほとんどです。

おうちでの様子だけで原因を判断するのは難しいため、継続的な嘔吐や下痢などの異変があるときは、早めに動物病院にご相談ください。

3. 腸重積が疑われるときの診断と治療

腸重積は、進行が早く命に関わるおそれもあるため、早期の診断と適切な治療が何より重要です。ここでは、動物病院で行う検査や治療の流れをご紹介します。

<診断>

腸重積が疑われる場合には、以下のような検査で体の状態を詳しく確認していきます。

◆問診と身体検査

嘔吐の回数や続いている期間、便の様子などを丁寧にうかがいながら、お腹の痛みや張り、しこりがないかを触って確認します。

◆超音波検査(エコー)

お腹にエコーをあてて腸の様子を映し出し、腸が腸に巻き込まれている「ターゲットサイン(二重の輪のような像)」があるかをチェックします。腸重積の診断において、特に有効な検査方法です。

◆必要に応じてレントゲンや血液検査

腸のガスのたまり方、腸閉塞の有無、炎症や脱水の状態などを確認するために行うことがあります。

<治療>

腸重積と診断された場合は、ほとんどのケースで手術が必要になります。入り込んだ腸を元の位置に戻し、これ以上の進行や壊死を防ぐためです。

手術の内容は、腸の状態によって異なります。

◆用手整復(ようしゅせいふく)

開腹手術で腸を目視しながら、巻き込まれた部分をやさしく引き出して元の位置に戻します。腸の色や動きが正常であれば、そのまま閉腹できることもあります。

◆腸の一部を切除してつなぎ直す

腸が壊死していたり、穴が開いている場合は、その部分を切除し、健康な腸同士をつなぎ直します。処置が遅れるほど切除する範囲が広くなり、体への負担も大きくなるため、早めの対応がとても大切です。

手術に不安を感じる飼い主様も多いかと思いますが、腸重積においては命を守るための大切な選択肢となります。事前にしっかりご説明したうえで、適切な治療をご提案いたします。

<術後のケア>

手術のあとも、体力を回復させるためのご家庭でのケアがとても大切になります。

◆食事管理

消化のよい食事を、1回の量を少なめにして複数回に分けて与えましょう。

◆安静を保つ

手術直後は無理に動かさず、静かに落ち着ける環境を整えてあげてください。

◆経過観察と再診

再発や合併症の有無を確認するためにも、獣医師の指示に沿って定期的な診察を受けることが大切です。

術後の過ごし方は、その子の体調や術式によっても変わります。ご不安な点はいつでもご相談ください。

4. おわりに

犬や猫の吐いたり食欲が落ちたりといった体調の変化は、一時的な不調にみえることもあります。しかし、その裏に進行の早い病気が隠れていることもあるため「もう少し様子を見よう」という判断がリスクにつながることもあるのです。吐く回数が増えたり、元気がない様子が続いたりするときは、念のためでも動物病院にご相談いただくことをおすすめします。

当院では、愛犬・愛猫の小さな変化にも丁寧に向き合い、飼い主様と一緒に安心できる選択肢を考えていきます。気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

■嘔吐に関連する記事はこちら

・犬の胃腸炎について|下痢や嘔吐が続く場合は病気が隠れている可能性も

・犬と猫の炎症性腸疾患(IBD)について|下痢や嘔吐が長引く場合は要注意

・犬と猫の膵炎について|早期発見・早期治療が大切な疾患

・「誤飲かも」と思ったらすぐに受診を ~犬や猫の誤飲誤食について~

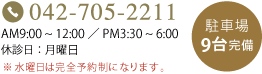

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから