犬の肝臓の数値が高い場合の余命と対処法|早期発見で長く健康に

肝臓は、体内で最も大きな臓器のひとつであり、代謝や有害物質の解毒、消化の補助など、生命維持に欠かせない重要な働きを担っています。

そのため、血液検査で肝臓の数値が高いと診断されると、愛犬の健康や余命について不安を感じる飼い主様も多いのではないでしょうか。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、症状が現れにくい臓器ですが、適切な対応をすれば健康を維持できる可能性も十分にあります。

今回は、肝臓の数値が高い場合に考えられる影響や対処法について、当院での治療例を交えながら解説します。

なお、本記事は「肝臓の数値や予後」に焦点を当てて解説しますので、「肝臓病とはどのような病気か」について知りたい方は以下のページも合わせてご覧ください。

■目次

1.犬の肝臓の数値について

2.肝臓の数値が高い場合の余命への影響

3.数値が高くなる原因と考えられる病気

4.具体的な治療法と費用

5.予防と日常のケア

6.さいごに

1.犬の肝臓の数値について

血液検査では、肝臓の状態を把握するために、以下の4つの数値をチェックします。これらは「肝酵素」と総称され、肝臓の健康状態を知るうえで重要な指標となります。

・ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)

肝臓に最も多く含まれる酵素で、肝細胞のダメージを示す代表的な数値です。継続的に高い場合、慢性肝炎や脂肪肝の可能性が考えられます。

・AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)

肝細胞のほか、赤血球や筋肉細胞にも存在する酵素です。投薬の影響で急激に上昇することがあるため、注意が必要です。

・ALP(アルカリホスファターゼ)

胆汁の流れに問題がある場合や、肝臓の組織が損傷している場合に上昇します。また、成長期の犬や特定の薬剤の影響でも上昇することがあります。

・GGT(ガンマグルタミルトランスペプチダーゼ)

主に胆管の状態を反映する数値で、上昇している場合は胆管周辺に異常がある可能性があります。ALPと併せて評価されることが多いです。

重要なのは、肝臓の数値が高いからといって、必ずしも肝臓病とは限らないということです。筋肉疾患や他の臓器の病気、一時的なストレスなど、肝臓以外の要因によっても数値は変動します。そのため、血液検査だけではなかなか判断できず、経過観察となることも多いのが現状です。

正確に異常の有無を把握するために、当院では血液検査と同時に腹部のエコー検査やレントゲン検査で肝臓を直接チェックすることをお勧めしています。複数の検査を組み合わせることで、より正確な診断が可能になります。

2.肝臓の数値が高い場合の余命への影響

肝臓の数値が高いからといって、必ずしもすぐに余命が短くなるわけではありません。また、一時的な数値の上昇であれば、特に問題なく回復することも多くあります。しかし、肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、症状が出る頃にはすでに進行していることが少なくありません。そのため、早期発見・早期治療がとても重要です。

肝臓病と診断された場合、病気の種類や進行度によって予後は大きく異なります。

<慢性肝炎の場合>

初期〜中期であれば適切な治療によって数年間、健康的に過ごせる可能性があります。

当院でも食事療法と投薬治療を組み合わせることで、多くの症例で良好な経過が得られています。

<肝細胞がんの場合>

手術が可能な段階で発見できれば、数年以上の延命が期待できます。

しかし、手術が難しいケースでは1年以内に進行することもあるため、早期発見が非常に重要です。

<重度の胆のう炎の場合>

緊急性が高く、特に胆のうが破裂してしまった場合はすぐに治療を行う必要があります。しかし適切な処置をすれば、多くの場合で良好な経過が期待できます。

3.数値が高くなる原因と考えられる病気

肝臓の数値が高くなる原因はさまざまですが、当院での診療経験から以下の病気が主な原因として考えられます。

・慢性肝炎

最も一般的な肝臓病のひとつで、ウイルスや細菌感染、免疫異常などが原因となります。また、ベドリントン・テリアやコッカー・スパニエルでは、遺伝的に発症しやすい傾向があることが知られています。

・急性肝炎

突然発症し、重症化すると予後が厳しくなることもある病気です。キシリトールなどの中毒や、ウイルス感染が主な原因として挙げられます。

特に早期発見と迅速な治療が重要で、適切な対応ができれば回復の可能性も十分にあります。当院では、緊急時にも対応できる体制を整えています。

・胆のう粘液嚢腫

中高齢の犬に多く見られる病気で、胆のうに粘液がたまり、進行すると胆のう破裂の危険があります。シェットランド・シープドッグやミニチュア・シュナウザーで発症しやすい傾向があります。

・門脈シャント

先天的な血管の異常により、肝臓に十分な血液が流れない病気です。特に若い小型犬に多く見られ、成長障害や神経症状などを引き起こします。

4.具体的な治療法と費用

治療法は病気の種類や進行度によって異なりますが、一般的な治療方法と費用の目安は以下の通りです。

<内科療法(投薬治療)>

費用:1回の診療あたり数千円

■主な治療薬・サプリメント(成分名を記載)

・ウルソデオキシコール酸(胆汁の流れを改善)

・S-アデノシルメチオニン(肝機能の保護)

・シリビニン(抗炎症作用)

・トレピブトン(胆石、胆のう炎を緩和)

※病状によっては、継続的な服用が必要になることがあります。

<定期検査>

費用:血液検査+エコー検査2~3万円

※症状に応じて、追加の検査が必要になる場合があります。

<入院治療(重症例)>

費用:20万円前後

※入院期間や治療内容によって変動します。

<手術治療(胆のう摘出術など)>

費用:35~50万円(術後のケアを含む総額)

※病状によって、必要な処置や費用が異なる場合があります。

5.予防と日常のケア

肝臓の健康を守るためには、日頃からの予防と適切なケアが大切です。当院では、以下の対策をおすすめしています。

<定期的な健康診断>

年2回以上の血液検査とエコー検査を行うことで、肝臓の異常を早期に発見することが重要です。

当院では、犬種や年齢に応じた検査プランをご用意しています。

当院の健康診断についての詳細はこちらのページをご覧ください

画像検査についてはこちらから

<食事療法>

肝臓に負担をかけない食事を選ぶことが大切です。具体的には、以下のポイントを意識しましょう。

・良質なタンパク質を適度に含む食事(消化しやすく、肝臓の負担を軽減)

・低脂肪の食材を選ぶ(脂肪の摂取量を抑え、肝機能をサポート)

・消化の良い食材を使用する(胃腸に優しく、栄養を効率よく吸収できる)

<生活管理>

日常生活の工夫も、肝臓の健康維持に役立ちます。

・適度な運動を取り入れる(代謝を促進し、健康維持につなげる)

・ストレスを軽減する(環境を整え、穏やかに過ごせるように配慮する)

・定期的な体重管理を行う(肥満を防ぎ、肝臓への負担を減らす)

6.さいごに

愛犬の肝臓の数値が高いと聞くと、不安になる飼い主様も多いかと思いますが、数値が高いからといって、すぐに深刻な状態とは限りません。

肝臓の病気は、早期発見・早期治療によって、愛犬が穏やかに過ごせる時間を長くできる可能性があります。

当院では、それぞれの症例に合わせた最適な治療プランをご提案し、飼い主様と一緒に愛犬の健康を守るお手伝いをさせていただきます。

「少し元気がない気がする」「いつもと違うかも」と感じたら、遠慮なくご相談ください。どんな小さな変化でも、お気軽にお話しいただければと思います。

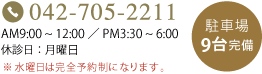

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから