腎臓と膀胱をつなぐ“新たな道”|犬のバイパス手術と治療の選択肢

犬はさまざまな原因によって、うまく尿が出せなくなってしまうことがあります。尿は体の中の老廃物を外に出す大切な役割を果たしているため、こうした異常は命に関わることもあり、早急な対応が必要です。

特に、腎臓と膀胱をつなぐ「尿管」が詰まってしまうと、尿の流れがせき止められ、腎臓に大きな負担がかかります。そうした場合に命を救う治療法のひとつとして、当院では状況に応じて“尿管バイパス手術”をご提案しています。

今回は、このバイパス手術について、どのようなときに必要となるのか、手術の流れ、術後のケア、そして当院での取り組みをご紹介します。

■目次

1.バイパス手術が必要になるケースとは?

2.手術の流れと術後管理|求められる高度な技術と慎重なケア

3.にゅうた動物病院での対応|豊富な治療選択肢のひとつとして

4.おわりに

1. バイパス手術が必要になるケースとは?

尿管のトラブルにはいくつかの原因があります。中でもバイパス手術が必要とされるのは、以下のようなケースです。

◆尿管結石

腎臓と膀胱をつなぐ細い管(尿管)に結石が詰まってしまう状態です。尿管を切開して石を取り出す方法もありますが、粘膜が腫れてしまうと尿の通り道が確保できず、バイパス手術が選択されることもあります。

◆尿管狭窄

生まれつき、または過去の結石や炎症が原因で尿管が狭くなっている状態です。慢性的に尿が流れにくくなります。

◆腫瘍などによる物理的な閉塞

尿管自体に腫瘍ができることはまれですが、前立腺や膀胱の腫瘍が尿管を圧迫し、尿の流れを妨げることがあります。

これらの異常に対しては、内科治療やステント留置、尿管吻合術(尿管同士をつなぐ手術)などの方法もありますが、一般的な治療法では対応が難しい次のようなケースで「バイパス手術」が選択肢となります。

・尿管に重度の炎症や損傷がある場合

・結石が繰り返しできる場合

・両側の尿管に閉塞が起きている場合

「バイパス」という名のとおり、腎臓と膀胱を新しいチューブで直接つなぎ、尿管を通さずに尿を流す“別のルート”をつくるのがこの手術です。

腎臓の機能を守り、命をつなぐための重要な選択肢の一つですが、バイパス手術はすべてのケースに適しているわけではありません。他の治療法と比較しながら、その子の状態や症状に応じて最適な方法を慎重に見極めたうえで、必要に応じて検討される手術です。

2. 手術の流れと術後管理|求められる高度な技術と慎重なケア

尿管のバイパス手術は、全身麻酔下で行う繊細な外科処置です。手術の目的は、腎臓と膀胱を新しいチューブで直接つなぎ、尿管を通らずに尿を排出できるルートを確保することです。

手術は、以下のようなステップで進行します。

①術前検査(健康状態の確認)

手術に耐えられる状態かを確認するために、血液検査・画像検査などを行います。腎機能の状態や脱水の有無、炎症反応などもここでチェックします。

②全身麻酔と開腹

安全に処置を行うために、全身麻酔をかけてお腹を開きます。麻酔管理は術中・術後ともにモニターを使用して慎重に行います。

③腎盂と膀胱へのチューブ挿入と接続

腎臓で尿が集まる「腎盂」と膀胱の壁に専用の細いチューブを挿入し、それぞれを体内で連結します。これにより、尿が尿管を通らずに腎臓から膀胱へ直接流れるようになります。

④縫合と麻酔からの覚醒、入院管理

出血や臓器の状態を確認しながら、傷を丁寧に縫合し、麻酔から覚醒させます。術後は容体を慎重に見守るため、おおよそ5〜10日程度の入院が必要です。(体調によって前後します)

<術後の注意とご家庭での管理>

退院後すぐの1カ月間は、週1〜2回の通院が必要となることが多く、尿の流れや感染症の兆候を確認します。この期間はチューブが体になじむまでの大切な時期となるため、こまめな通院が必要です。その後の通院頻度は、経過に応じて調整します。

術後に特に注意が必要なのは以下のような合併症です。

・皮膚やチューブ周囲の感染

・チューブ内の閉塞(尿の流れが止まる)

・腎機能の悪化や膀胱の炎症 など

こうした合併症を早期に発見・対処するためにも、術後も長期的なフォローアップと定期的な通院が欠かせません。

術後の管理には少し手間がかかりますが、それでもこの手術によって腎臓の機能を守り、命を救える可能性があるという大きな意義があります。飼い主様と愛犬にとって無理のないスケジュールを一緒に考えながら、継続的にサポートしてまいります。

3. にゅうた動物病院での対応|豊富な治療選択肢のひとつとして

尿管のトラブルでご相談いただいた際、当院では愛犬の状態を丁寧に確認したうえで、治療方針を一緒に考えていきます。「すぐに手術」と決めてしまうのではなく、さまざまな可能性を検討し、飼い主様と愛犬にとって無理のない選択肢をご提案することを大切にしています。

◆最適な術式の選択

尿管の閉塞といっても、原因や症状の程度はさまざまです。

状態に応じて複数の外科的選択肢があるため、それぞれの利点・注意点をご説明したうえで、最適な方法を検討します。

◆一貫した診療体制

初診から検査、手術、術後の管理まで院内で完結できる体制を整えています。複数の病院を行き来する手間を減らしつつ、飼い主様と愛犬にとっても精神的・身体的な負担を最小限に抑えられるように配慮しています。

(※CT検査など一部の高度画像診断が必要な場合には、連携する外部施設をご案内することもございます。)

◆状態に応じた柔軟な治療提案

尿管が完全に閉塞している場合、内科治療だけでの改善は難しく、外科的な処置が必要になります。ただし、経済的な理由や全身状態の問題で手術が難しい場合には、内科的な管理や定期的なフォローを通じて、少しでも体への負担を軽くできるようサポートします。

状況に応じた最良の判断を重ねながら、飼い主様と共に治療に向き合うことを大切にしています。少しでも不安や気になることがあれば、どうぞご遠慮なくご相談ください。

4. おわりに

尿管の閉塞は、腎臓に大きなダメージを与えるだけでなく、放置すれば命に関わる深刻な状態に進行することもあります。

そんなときに選択肢となる「尿管バイパス手術」は、腎臓と膀胱の間に“新たな通り道”をつくることで、排尿機能を取り戻し、腎機能を守るための大切な手段です。手術には高度な技術と、術後の丁寧な管理が求められますが、愛犬の命をつなぎ、日常生活を取り戻すための有効な選択肢であることは間違いありません。

にゅうた動物病院では「手術ありき」ではなく、愛犬の状態やご家庭の事情をふまえた柔軟で現実的な治療プランをご提案しています。不安な気持ちや迷いがある方も、どうぞ一度ご相談ください。

■関連する記事はこちら

・犬と猫の尿路結石症について|以前よりトイレの回数が増えたら要注意

・犬と猫の急性腎障害について|進行が早く早急な治療が重要

・トイレでの異変は病気のサイン? ~犬と猫の泌尿器疾患について~

・犬の前立腺肥大について|去勢手術が予防と治療のカギ

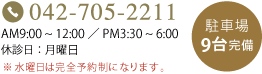

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから