猫の腎臓ケアに漢方薬という選択肢を|西洋医学との併用で期待できる効果

腎臓病は高齢の猫によく見られる慢性疾患のひとつですが、残念ながら現代の医療では完治が難しく、治療の多くは進行を少しでも遅らせることを目的としています。

そのため、治療を続けていても徐々に症状が進んでしまい、愛猫のつらそうな様子を見守る飼い主様にとっても、心の重くなる日々が続くことが少なくありません。

しかし最近では、西洋医学だけでなく、漢方医学を取り入れることで症状の緩和を目指すケースも増えてきました。

漢方薬は、身体のバランスを整えながら、体質そのものを改善するアプローチを取るため、進行の抑制や生活の質(QOL)の向上も期待されています。

そこで今回は、猫の腎臓病において漢方薬がどのように役立つのか、また西洋医学との併用によってどんな効果が期待できるのかを解説します。

■目次

1.猫の腎臓病と漢方医学の関係とは?

2.猫の腎臓ケアに効果が期待できる主な漢方薬

3.漢方と西洋医学を併用することで期待できる相乗効果

4.「養生」という考え方で、病気に負けない体づくりを

5.漢方治療を行う際のポイント

6.まとめ|猫の腎臓と漢方、専門家に相談することの重要性

1.猫の腎臓病と漢方医学の関係とは?

愛猫が腎臓病と診断されたとき、西洋医学だけでなく、漢方医学(東洋医学)という新たな視点からもケアを考えてみたいと感じる飼い主様もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、東洋医学がどのように猫の体をとらえ、腎臓病に向き合っていくのかをご紹介いたします。

<漢方医学の基本的な考え方>

東洋医学では、体は「気・血・水(き・けつ・すい)」という3つの要素で成り立っていると考えられています。

この3つがバランスよく保たれている状態が「健康」とされ、逆にどれかが不足したり流れが滞ったり、動きが乱れると体の不調や病気が生じるとされています。

つまり、足りないものは補い、滞ったものは流して調整して「気・血・水」のバランスを整えることで、体全体の働きを高めていくというのが東洋医学の基本的な考え方です。

< 診断方法と治療方針の立て方>

西洋医学では、血液検査や画像診断などのデータをもとに病名を特定し、それに基づいた治療を進めていきます。

一方、東洋医学では、「四診(ししん)」と呼ばれる独自の診察方法を用います。

四診とは「望診(ぼうしん)」「聞診(ぶんしん)」「問診(もんしん)」「切診(せっしん)」の4つの診察で、愛猫の見た目や声、動き、さらには飼い主様からのお話などから体調を読み取ります。

そこに、もともとの体質や生活環境も加味して、「証(しょう)」という東洋医学特有の診断を行い、証に基づいて治療の方針を決めていきます。

<東洋医学における腎臓病のとらえ方と治療法>

西洋医学では、腎臓病の治療として薬を使ったり、食事療法や点滴(輸液療法)を行ったりして、腎臓への負担を軽くし、症状の悪化を防ぎます。

一方、東洋医学では「臓腑(ぞうふ)」という独自の概念があり、「腎(じん)」という臓腑が成長や発育、生殖、水液代謝の管理(泌尿器の働きを含む)を担うと考えられています。

この「腎」には、生命エネルギーの源である「精(せい)」という気(エネルギー)が蓄えられており、この精が不足している状態を「腎虚(じんきょ)」と呼びます。

腎虚の状態になると体全体の活力が落ち、それに伴って腎臓の機能も低下しやすくなります。

そのため、東洋医学では、腎を補う漢方薬を使って、体の内側からエネルギーを養い、愛猫が少しでも元気に過ごせるように整えていきます。

※なお、東洋医学における「腎」は、西洋医学で言う「腎臓」とは異なる概念です。

東洋医学では、「腎」は成長・老化・生殖など、生命活動全体を支えるエネルギー源とされており、泌尿機能に限られません。

そのため、本記事では「腎臓病=腎虚」と単純に結びつけるのではなく、あくまで東洋医学的な体質評価(証)に基づいた補助的な治療の一環として漢方薬をご紹介しています。

2.猫の腎臓ケアに効果が期待できる主な漢方薬

愛猫の腎臓病に対して、「少しでも体にやさしいケアをしてあげたい」そんな思いから、漢方薬に関心を持たれる飼い主様もいらっしゃるかと思います。

ここでは、腎臓の働きをサポートするとされている代表的な漢方薬についてご紹介いたします。なお、猫に使う場合には必ず獣医師の判断が必要ですので、参考としてお読みいただければ幸いです。

◆六味地黄丸(ろくみじおうがん)

「腎陰虚(じんいんきょ)」と呼ばれる体質に用いられる漢方薬です。腎のエネルギーのうち、潤いを与える「陰」が不足して、体に熱がこもりやすくなるタイプに処方されます。

症状としては、腰の痛みや関節のこわばり、さらには排尿トラブルなどが見られることがあります。この漢方薬は、体の熱を落ち着かせて、痛みやほてりを和らげる働きがあります。

◆八味地黄丸(はちみじおうがん)

「腎陽虚(じんようきょ)」と呼ばれる、冷えを伴う体質に用いられる漢方薬です。六味地黄丸に、体を温める生薬を2種類加えた構成になっており、より温める力が強いのが特徴です。

腰や関節の痛み、排尿に関する不調がある場合に使われる点は六味地黄丸と似ていますが、冷えや寒がりといった症状が目立つ場合はこちらが選ばれることがあります。

◆牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

八味地黄丸をベースに、さらに痛みを抑える生薬や利尿作用のある生薬が加えられた漢方薬です。こちらも「腎陽虚」タイプに使われ、特に痛みが強いケースや、排尿障害が進んでいる場合に選ばれることがあります。

※なお、上記の漢方薬は、東洋医学における腎虚の治療に用いられる処方です。慢性腎臓病の動物に対して使われる場合もありますが、それは腎虚という東洋医学的な「証」が見られた場合であり、腎臓病=腎虚である、というわけではありません。

<漢方薬を使う際の注意点>

ここでご紹介した漢方薬は、あくまで一般的な使用例にすぎません。愛猫の体質や症状によっては、まったく異なる漢方薬が処方されることもあります。

また、猫には基本的に人間用の漢方薬を調整して使うか、動物専用の漢方サプリメントを使う形になります。ただし、人間と猫とでは体のつくりや代謝が大きく異なるため、市販の漢方薬を自己判断で与えるのは非常に危険です。

愛猫の健康のためにも、必ず獣医師や漢方に詳しい動物病院に相談しながら、安全に進めていくことが大切です。

3.漢方と西洋医学を併用することで期待できる相乗効果

猫の腎臓病治療において、西洋医学の標準治療と漢方薬をうまく組み合わせることで、よりよいケアを目指すことができます。

漢方薬には、体が本来持っている「自然治癒力(しぜんちゆりょく)」を引き出す働きがあると考えられており、西洋医学とは異なるアプローチで体の内側から整えていきます。

そのため、標準治療と併用することで、以下のようなメリットが期待されています。

・薬の量を抑え、副作用のリスクを軽減できる

・食欲の改善や体力の回復をサポートできる

・体全体のバランスを整えることで、生活の質(QOL)の向上につながる

このように、漢方と西洋医学は対立するものではなく、お互いを補い合う関係として活用できる可能性があるのです。

4.「養生」という考え方で、病気に負けない体づくりを

東洋医学では、病気になってから対処するのではなく、「病気になる前に体を整える」という“予防”の考え方が重視されています。これを「養生(ようじょう)」と呼びます。

養生とは、たとえば以下のような日常生活の工夫を通じて、健康な状態を保つことを目指すものです。

・日光を浴びる(無理のない範囲で)

・適度に運動する

・質の良い睡眠をとる

・ストレスを減らし、安心できる環境で過ごす

このような生活習慣の見直しも、自然治癒力を高めるうえで大切な要素とされています。

つまり、標準治療+漢方薬+養生という組み合わせで、愛猫の体に無理なく、そして総合的に健康をサポートしていくことが可能になるのです。

5.漢方治療を行う際のポイント

◆愛猫が漢方薬を飲んでくれるか不安な飼い主様へ

「愛猫に漢方薬を飲ませたいけど、ちゃんと飲んでくれるかな?」そんな不安を感じている飼い主様も多いのではないでしょうか。

当院では人間用の漢方薬だけではなく、以下ページに掲載されているような漢方サプリメントを組み合わせて養生いたします。

動物用サプリメントは、犬や猫が飲みやすいように味や形が工夫されているものが多く、錠剤タイプで与えやすいのが特徴です。中には、漢方薬と同様の成分がしっかり配合されている製品もあり、効果を実感できるケースもありますので、詳しくは当院の獣医師までお気軽にご相談ください。

◆効果のあらわれ方と、続けることの大切さ

「漢方はゆっくり効く」というイメージがあるかもしれませんが、実際には数日から数週間で変化が見られることもあります。ただし、根本的な体質改善を目指す場合は、継続していくことが大切です。

焦らず、愛猫のペースに合わせて見守ってあげてください。

◆無理強いはNG!猫の気持ちを最優先に

どんなに体に良いものであっても愛猫が強く嫌がるようであれば、無理に飲ませるのは避けましょう。ストレスを感じることで、体調がかえって悪化したり、飼い主様との信頼関係に影響が出たりすることもあります。

どうしても飲ませるのが難しいと感じたときは、かかりつけの獣医師に相談してみてください。

6.まとめ|猫の腎臓と漢方、専門家に相談することの重要性

漢方療法は、愛猫の体質や体調、そのときの症状に合わせて処方内容が変わる、いわば「オーダーメイドの治療法」です。

たとえ同じ「腎臓病」と診断されていても、愛猫の状態によって選ばれる漢方薬は異なります。

そのため、猫に漢方薬を取り入れる際は、東洋医学や漢方の知識を持った獣医師に相談することがとても大切です。正しい判断のもとで処方を受けることで、安全かつ効果的に漢方を活用していくことができます。

当院でも漢方に関するご相談や、腎臓病を抱える猫の生活の質を少しでも高めるための総合的なサポートを行っております。

「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも大丈夫です。気になることや不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

飼い主様と愛猫ができるだけ苦痛を伴わずに少しでも長く、そして安心して過ごせるよう、最適なケアや治療を提案させていただきます。

■関連する記事はこちらです

・犬猫の高齢期ケアに漢方治療を|自然治癒力を高める方法とは?

・犬や猫の慢性腎臓病について|進行するまで症状がわかりづらい病気

・犬と猫の急性腎障害について|進行が早く早急な治療が重要

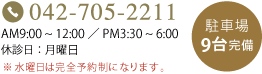

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから

<参考>

これ1冊できちんとわかる 図解 東洋医学 (マイナビ)