犬の認知症の症状とは?初期に見逃さないためのチェックとケアのポイント

近年、犬の寿命が延びたことで、シニア期ならではの問題が目立つようになってきました。

なかでも「性格や行動がなんとなく変わった気がする」というお悩みの背景に、認知症(認知機能不全症候群)が隠れているケースも少なくありません。アメリカの調査では、11〜12歳の犬の約28%、15〜16歳では約68%に認知症に関連する行動の変化を示したという報告もあり、決して珍しい病気ではないことがわかります。

今回は、そんな犬の認知症について、早期に気づくためのサインや、進行をゆるやかにするためのケア方法をご紹介します。

■目次

1.高齢犬に増える「認知症」

2.よくある初期症状|こんな変化に気づいたら要チェック

3.他の病気との見分け方にも注意

4.診断の方法|行動チェックと画像診断を組み合わせて

5.治療とサポート|進行を緩やかにし、生活の質を保つ

6.日常で飼い主様ができること|変化に気づく「いちばん近くの存在」として

7.おわりに

1.高齢犬に増える「認知症」

愛犬の行動に「最近、なんだかちょっと変わったかも?」と感じたことはありませんか?

犬も年齢を重ねると、人と同じように認知機能が徐々に衰え「認知症(認知機能不全症候群)」を発症することがあります。

特に10歳を過ぎたあたりから、認知機能の低下による変化が目立ち始めるケースが増えてきます。しかしその進行はゆるやかで「年のせいかな」と見過ごされやすいのが特徴です。

また、症状の出方や進行のスピードには個体差があります。だからこそ、日頃の様子をよく観察し「ちょっと変かも」と感じるようなサインを見逃さないことが大切です。

2.よくある初期症状|こんな変化に気づいたら要チェック

認知症のサインは、日常の中にふと現れます。早めに気づくために、見逃しやすい行動の変化を知っておきましょう。

・同じ場所をぐるぐる回る、ぼんやり立ち尽くす

・昼夜が逆転する(夜に起きて吠える/昼に眠る)

・トイレの失敗が増える

・飼い主様への反応が薄くなる

・性格が変わったように感じる(不安・攻撃的な様子)

・食事の時間や量へのこだわりが変わる

・理由なく吠えることが増える

「年齢の変化かな」と思ってしまいがちなこれらの行動も、認知症の初期サインかもしれません。

3.他の病気との見分け方にも注意

認知症と似た症状を示す病気もあります。以下のような疾患との区別も重要です。

・白内障などの目の病気:視界が狭まり、徘徊や壁への衝突が見られます

・外耳炎・中耳炎などの耳の病気:呼んでも反応しない、振り向かないなど

・脳腫瘍や神経疾患:認知機能に影響を及ぼすケースもあります

・関節疾患・骨の痛み:動きが鈍くなったり、触られるのを嫌がる場合があります

「加齢」と「病気」の境界はとてもあいまいです。だからこそ「少し気になるな」と思ったときは、一度病院でご相談いただくことをおすすめします。

4.診断の方法|行動チェックと画像診断を組み合わせて

認知症は、血液検査だけでははっきりと判断することができません。当院では、以下のような方法で総合的に診断を行います。

◆行動チェックシート

飼い主様から伺った日常の様子をもとに、行動の変化を点数化し、認知症の傾向を確認します。

◆画像診断(CT・MRI)

必要に応じて実施し、急激な症状や脳腫瘍など他の病気との鑑別に役立てます。

早い段階での気づきと、適切な対応のタイミングがとても大切です。

5.治療とサポート|進行を緩やかにし、生活の質を保つ

認知症は完治が難しい病気ですが、治療や日々のケアによって進行をゆるやかにし、できる限り「その子らしい暮らし」を続けていくことが可能です。

<主な治療・ケアの方法>

・飲み薬による治療:夜間の落ち着きや睡眠の質を改善します

・サプリメント:DHAやEPAなど、脳の健康維持をサポートする栄養素を補います

・知育グッズやノーズワーク:楽しみながら脳への刺激を与える工夫も効果的です

・東洋医学のアプローチ:漢方・鍼灸・マッサージなどで、心身のリラックスや血行を促します

<フードの見直し>

脳の健康維持をサポートする栄養設計のフードに切り替えることも効果的です。

当院では「ベットエッセンシャル シニア健康サポート」をおすすめしています。

このフードを含むシニア期の総合栄養食は、来院時にご相談いただけるほか、通販サイト「動物ナビ」でもお求めいただけます。病院専用コード【52211】を入力のうえご購入いただくと、継続しやすい10%割引が適用されます。

<飼い主様へのサポートも大切に>

介護が長期にわたる場合や、夜鳴きへの対応などで、飼い主様ご自身が心身ともに疲れてしまうこともあります。当院では、一時的なお預かりや生活面のアドバイスなど、飼い主様の負担を軽くするためのサポートにも注力しています。

治療やケアの内容は、その子の状態やご家庭の状況によって異なります。ご家族と一緒に無理なく続けられる方法を見つけながら、穏やかな日々を一緒に支えていければと考えています。

6.日常で飼い主様ができること|変化に気づく「いちばん近くの存在」として

「最近ちょっと様子が違う気がする」そんな飼い主様の直感が、認知症の早期発見につながることがあります。特に毎日一緒に過ごしているからこそ気づける変化は、診察の際にもとても重要な情報となります。

<日々の変化を見逃さないために>

たとえば、次のようなちょっとした違和感にも注目してみてください。

・呼びかけに対する反応が鈍くなった

・排泄や食事、睡眠のリズムが乱れてきた

・夜に落ち着かずに歩き回ったり、理由もなく吠えることが増えた

明確な症状でなくても「なんとなくいつもと違う」が大切なサインになることもあります。

<記録が診察の助けになります>

口頭での説明が難しい場合は、動画を撮影しておくのもおすすめです。ご家庭での自然な様子は、診断や治療の参考になる貴重な手がかりとなります。

<「年だから仕方ない」と思わずに>

高齢になってからの変化には、認知症だけでなく他の病気が関わっているケースもあります。少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。早めにご相談いただくことで、進行をゆるやかにするためのケアや、暮らしの工夫につなげることができます。

7.おわりに

認知症は、高齢犬によく見られる変化のひとつです。早めに気づいてケアを始めることで、その子らしく過ごせる時間をしっかりと守っていくことができます。

毎日のごはんやお散歩、スキンシップの時間など、これまで通りの習慣を無理なく続けていくことも、愛犬にとっての安心につながります。

ご家庭でのケアに不安を感じたときは、どうぞ遠慮なくご相談ください。一緒にできることを考えながら、愛犬に合った方法を見つけていきましょう。

■関連する記事はこちら

・愛犬・愛猫のための緩和ケア|痛みや不安を和らげ、大切な家族との時間を大切に

・シニア犬の散歩時間の適切な目安とは?|年齢・体調別の運動方法を解説

・シニア期の犬や猫の健康管理|定期健診でできる予防と早期発見の重要性

・犬のシニア期は何歳から?| 獣医師が解説する老犬のサインと健康管理のポイント

・高齢犬の心臓病|初期症状から予防法まで獣医師が徹底解説

・高齢犬の歯周病、「治療できない」と諦める前に|適切なケアで快適な生活をサポート

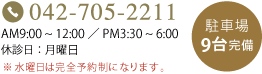

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから

<参考文献>

Prevalence of behavioral changes associated with age-related cognitive impairment in dogs in: Journal of the American Veterinary Medical Association Volume 218 Issue 11 ()