永久歯が生えても乳歯が残る?乳歯遺残の症状と抜歯について

「うちの子、乳歯がまだ残っている?」「なんだか歯が多い気がする…」

愛犬や愛猫の口の中を覗いたときに、そんな違和感を覚えたことはありませんか。

通常、永久歯が生えてくると乳歯は自然に抜け落ちますが、残ってしまう状態を「乳歯遺残(にゅうしいざん)」といいます。特別珍しいものではありませんが、放置すると歯並びの悪化や歯周病など将来的に大きなトラブルにつながることがあるため注意が必要です。

今回は、犬や猫の乳歯遺残について、正常な生え変わりとの違い、ご家庭でのチェック方法、そして治療のタイミングについて解説します。

■目次

1.乳歯遺残とは?正常な歯の生え変わりとの違い

2.乳歯遺残を見分けるポイント

3.乳歯遺残を放置するとどうなる?

4.治療法と抜歯のタイミング

5.抜歯後のケアと注意点

6.おわりに

1. 乳歯遺残とは?正常な歯の生え変わりとの違い

犬や猫も人間と同じように、成長に伴って乳歯から永久歯へと生え変わります。

<犬の場合>

生後2〜3週齢で乳歯が生え始め、8週齢前後で生え揃います。その後3〜4カ月齢ごろから抜け始め、生後6カ月ほどで永久歯に生え変わります。

<猫の場合>

生後2〜3週齢で乳歯が生え始め、6週齢ほどで揃い、生後6カ月ごろまでに永久歯へと生え変わります。

乳歯遺残とは、この生え変わりの時期を過ぎても乳歯が残っている状態を指します。

特に犬では小型犬に多く、ポメラニアン、ヨークシャーテリア、マルチーズなどで発生がよく知られています。報告によると、犬全体の発生率は6.9%ですが、小型犬では13.8%と高く、中型犬2.3%、大型犬2.0%に比べて多いとされています。

2. 乳歯遺残を見分けるポイント

乳歯遺残は、飼い主様が日常の中で気づけることの多い歯のトラブルです。特に犬歯や前歯に残りやすく、口を少し開けただけでも確認できることがあります。

☑ 犬歯が2本並んで生えているように見える

本来なら1本だけ生えているはずの犬歯が、乳歯と永久歯で2本並んで見えることがあります。見た目でも気づきやすいポイントです。

☑ 前歯が重なって並んでいる

乳歯が残ったまま永久歯が生えてくると、前歯同士がずれて並び、不自然に重なって見えることがあります。

おやつをあげるときや歯磨きのときなどに、口の中をチェックしてみましょう。

3. 乳歯遺残を放置するとどうなる?

乳歯遺残をそのままにしておくと、次のようなトラブルにつながることがあります。

◆歯並びの悪化(不正咬合)

乳歯が邪魔をして永久歯が正しい位置に生えず、噛み合わせがずれてしまいます。食べ物をうまく噛めなくなるだけでなく、歯が口内を傷つけてしまったり、粘膜の炎症(口内炎)を引き起こすこともあります。

◆歯周病のリスク

歯が重なった部分は食べかすや汚れがたまりやすく、歯石や歯垢がつきやすくなります。その結果、歯茎が炎症を起こしたり、歯周病のリスクが高まります。

◆口臭や歯茎の腫れ

隙間に食べ物が挟まることで、口臭が強くなったり、歯茎が腫れて痛みが出ることもあります。

乳歯が残っていることで、将来の歯の健康に影響するケースもあるため、早めに気づいて対処してあげることが大切です。

4. 治療法と抜歯のタイミング

乳歯遺残の基本的な治療は抜歯です。そして大切なのは「いつ行うか」というタイミングです。

<理想の時期>

永久歯の根っこ(歯根)が完全にできあがる前に抜歯することが望ましいとされています。永久歯が生え始めた段階で処置をすれば、永久歯が正しい位置に導かれる可能性が高くなります。

<避妊・去勢手術と同時に>

永久歯が生えそろう時期は、ちょうど避妊・去勢手術を検討するタイミングと重なることが多く、当院ではできるだけ体への負担を減らすために、乳歯の抜歯を避妊・去勢手術と同時に行うケースも少なくありません。麻酔を1回にまとめられることで、安全面・経済的効率面の両方でメリットがあります。

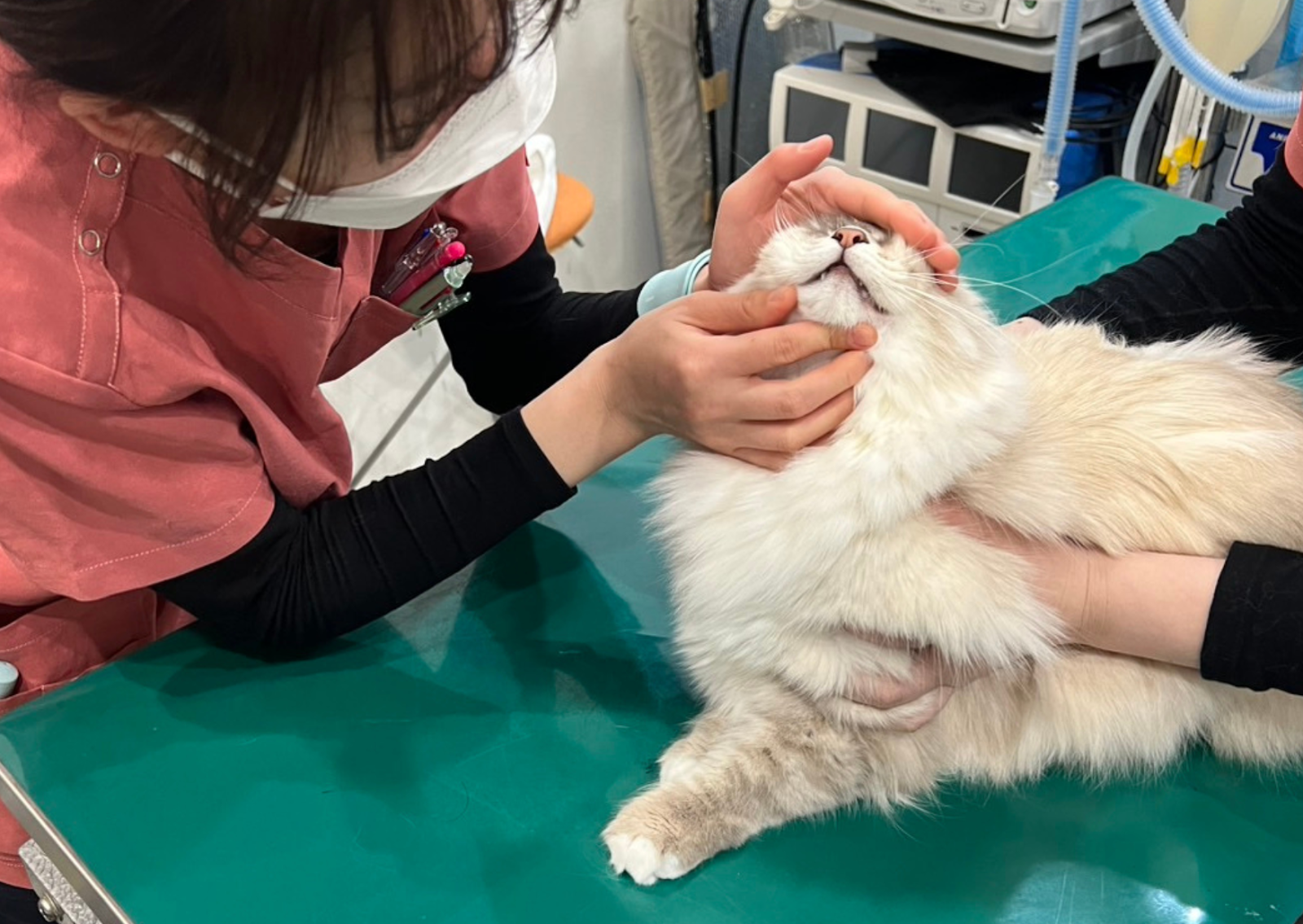

<全身麻酔での処置が必要な理由>

犬や猫は人のように「部分麻酔でじっとしている」ことができません。途中で動いてしまうと大きなケガにつながるため、抜歯は必ず全身麻酔で行います。麻酔に不安を抱かれる飼い主様もいらっしゃいますが、放置して症状が悪化するリスクの方がはるかに大きいため、愛犬・愛猫の健康を守るうえで欠かせない処置なのです。

5. 抜歯後のケアと注意点

乳歯の抜歯をした後は、当日から数日間の過ごし方がとても大切です。愛犬・愛猫がスムーズに回復できるよう、次の点に注意して見守ってあげましょう。

◆当日の過ごし方

多くの場合、抜歯したその日に帰宅できます(避妊・去勢手術と一緒の場合は翌日)。お薬が処方された場合は指示通りに最後まで与えることが大切です。

◆食事や水分摂取の工夫

抜歯後は口の中が敏感になっているため、カリカリフードはぬるま湯でふやかしたり、ウェットフードを取り入れるなど、食べやすくしてあげるのがおすすめです。通常は当日から問題なくフードを食べられますが、違和感がある場合でも1〜2日で落ち着いてきます。

◆経過観察のポイント

回復のサインと注意すべきサインを確認しましょう。

・出血や腫れが徐々におさまってきているか

・ごはんを食べられているか

・元気や遊ぶ意欲が戻ってきているか

これらが確認できれば、順調に回復していると考えられます。

反対に、抜歯した部分からの出血や腫れが長引いている場合、あるいは元気や食欲が戻らないときは、早めに動物病院にご相談ください。

6. おわりに

乳歯遺残は特に小型犬でよく見られるもので、犬や猫にとって決して珍しいことではありません。ただし「そのうち抜けるだろう」と様子を見ていると、歯並びの乱れや歯周病といった大きなトラブルにつながることがあります。

だからこそ、早めに気づいて適切なタイミングで治療することが、将来の口腔トラブルを防ぎ、愛犬・愛猫の健康な生活を守る第一歩になります。少しでも気になる歯の様子があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

■関連する記事はこちら

・犬の歯石取りはいつすべき?|手術の流れと全身麻酔の安全性を解説

・高齢犬の歯周病、「治療できない」と諦める前に|適切なケアで快適な生活をサポート

・愛犬の口元に異変はありませんか?| 見逃さないための「口腔内腫瘍」早期発見ガイド

にゅうた動物病院|相模原市 相模大野・東林間の動物病院

診療内容についてはこちらから

<参考文献>

網本昭輝,岩本伸二,八村寿恵,宮本 忠,田浦保穂,中間實徳,林 一彦:犬における乳犬歯晩期残存と永久犬歯咬合異常.日本獣医師会雑誌, 47, 1, 39-42 (1994)

Harvey CE: Anatomy of the Oral Cavity in the Dog and Cat.in Veterinary Dentistry. 11-12, W.B. Saunders Company. Philadelphia(1985)